di Settimo Termini

L’arte di parlare, l’arte di comunicare. Anche con un titolo. “La matematica è politica” leggo sull’elegante copertina (sempre un poco intimidente) di un recente volumetto delle “Vele”.

Chi lo ha scritto è una nota scrittrice ma – mentre accarezzo con gli occhi la composizione che mi ha sempre colpito per la sua essenzialità, per il suo unire eleganza grafica a sobrio contenuto informativo con la sua frase simbolo in evidenza e cerco gli occhiali per mettere a fuoco il testo – improvvisamente un’altra immagine mi balza agli occhi, nitida questa volta senza bisogno degli occhiali. L’immagine di una studentessa di dottorato, timida, composta e un po’ ritrosa, che non cerca di mettersi in mostra ma, quando è interpellata, serissima, puntuale, precisa (forse, anche, un po’ “precisina”) nel rispondere. Il dottorato non era di “creative writing” o di temi collegati a questo che non so come si chiamino esattamente. No, si trattava di un dottorato in scienze computazionali e informatiche.

Coordinato da Luigi Maria Ricciardi che di Chiara Valerio era il referente scientifico e che nei consigli di dottorato ne parlava come di persona su cui potere fare affidamento. E al di là dei commenti verbali una testimonianza scritta dello stesso Ricciardi è fornita dal fatto che in un volume commemorativo di Eduardo Caianiello (Imagination and Rigor, Springer, 2006) il suo contributo incentrato su un problema cruciale passato criticamente in rassegna su ventuno articoli delle referenze, di quattro Chiara è una delle coautrici. Il rammentare ciò non vuole essere una testimonianza a favore dei meriti dell’autrice di questo smilzo libretto nella sua vita precedente. Oltretutto, dato il suo successo nella sua vita “presente”, quella letteraria, non ce ne sarebbe bisogno e – sicuramente – ai suoi lettori in sé non importa nulla. Questo richiamo è significativo per un’altra ragione. Il suo passaggio nel mondo della matematica, il modo con cui lei ha “attraversato” il mondo della ricerca, non è stato superficiale, per quanto possa essere stato di breve durata. Lei lo minimizza con elegante understatement. Ma, se ho capito il messaggio che lei vuole inviare, questa sua competenza passata deve essere sottolineata.

Sono partito da un libro ma lo scopo non è quello di farne una recensione (qualcosa che non so fare) ma di vedere che lezioni ne possiamo trarre in rapporto a quello che altri libri ci dicono su un tema che voglio capire. Possibilmente guardandolo da punti di vista insoliti. Vediamo se riesco a farlo riguardo alla divulgazione e comunicazione della scienza. Ma torniamo al libro.

Uno dei messaggi che Chiara vuole trasmettere, mi pare, è che la matematica si intreccia profondamente con noi, col nostro modo di essere, di fare e di vivere. Ci cambia. Definitivamente.

Ma perché questo avvenga non basta, anzi non serve, avere preso 30 in un esame o saper fare conti a velocità strabiliante.

La condizione è di essere entrati in sintonia con essa, anche soltanto una volta. Se risuoniamo scoprendo un nuovo concetto, capendo la forza e la bellezza della dimostrazione di un teorema nel seguire i passaggi che disvelano il profondo legame unisce premesse e conclusione. E questo lei, in una fase della sua vita, si vede che lo ha realizzato.

Questo non vale solo per la mate matica, vale per la fisica e per ogni altra disciplina scientifica. Antonella Viola, nel suo “Danzare nella tempesta” (Feltrinelli), recentemente uscito, parla così della sua giovanile lettura di un libro. “La mia passione per la scienza si è concretizzata quando ho deciso di studiare la biologia evoluzionistica. … Oggi parlare di evoluzione è normale ma bisogna davvero fare un enorme sforzo di immaginazione per capire cosa deve essere stato leggere “L’origine delle specie” nel 1859 … Darwin aveva una capacità di visione davvero sbalorditiva … I giovani sono attratti dalle rivoluzioni e io penso che Darwin sia stato il più grande rivoluzionario della storia”. Non mi interessa qui il suo giudizio su Darwin, ma il modo con cui ne parla. Trasmettendoci come quella lettura si sia intrecciata con la sua vita e che i suoi studi giovanili l’abbiano portata “all’immunologia per una strada un po’ eccentrica”

(corsivo mio). Un dettaglio, quest’aggettivo, importante.

Per fare cose innovative e profonde dobbiamo essere sempre un po’ eccentrici. E poi essere rigorosissimi anche più di coloro che seguono beatamente il cosi detto mainstream. Forse il distacco e l’equilibrio comunicativo di questa immunologa, che abbiamo verificato tante volte in quest’anno e mezzo di pandemia, sono stati così efficaci perché il risultato di una profonda partecipazione interiore (e che, ogni tanto, rompeva gli argini della compostezza).

Ma perché stiamo parlando solo di matematica e materie scientifiche che si intrecciano con la nostra vita, col nostro modo di essere? Forse che lo stesso non avviene anche con le materie umanistiche? Certo che sì, ma questo si ritiene naturale, ovvio. Il punto da trasmettere è che lo stesso può avvenire con la scienza e la matematica.

Ma per lei personalmente, per questa nostra, ormai “ex”, matematica, perché questa disciplina è stata importante? Ecco cosa dichiara: “Studiare matematica è stata a oggi la più grande avventura culturale della mia vita. Per due motivi, il primo è che ero molto giovane, il secondo è che ero molto insicura. La giovinezza di solito, se uno è fortunato, passa da sé, ma l’insicurezza è più subdola. La matematica mi ha rafforzato chiarendomi i concetti di verità, contesto e approssimazione”. Noi possiamo avere molte vite, quello che passa da una di queste alle successive rendendo quest’ultima più ricca è ciò che abbiamo fatto seriamente, quello per cui ci siamo impegnati con noi stessi, che ci ha coinvolto in ogni nostra fibra. Questo, non i contenuti specifici che possiamo anche dimenticare e che spesso, a volte, di fatto, dimentichiamo totalmente. Bertrand Russell diceva (più o meno, sto citando a memoria) che la cultura è ciò che rimane quando si è dimenticato tutto. Proprio tutto.

In questo libriccino, com’è chiaro dopo averne sfogliato anche poche pagine, non si sta facendo alcuna comunicazione di contenuti (né matematici né di altro genere). Si tenta di suscitare curiosità e interesse solo con richiami alla matematica.

Di comunicare a chi legge quelle che sono state curiosità e interesse dell’autrice. Stimoli, connessioni, stati d’animo personali, trasmessi in modo efficace, come quando parla di alsituazione alla Russell: raccontare cosa le è rimasto dopo che ha dimenticato tutto.

Una formazione scientifica (come qualsiasi formazione profonda e seria in qualsiasi campo) impronta, infatti, di una particolare forma di rigore tutto quello che viene detto. Ai tempi del lockdown dello scorso anno, mi avevano molto colpito le immagini parallele di come veniva spiegato il contagio da un assessore della Regione Lombardia di cui è bene dimenticare il nome ma non la sua performance cabarettistica e da Angela Merkel. Può darsi che la chiarezza cristallina di quest’ultima fosse un po’ debitrice anche del suo dottorato in fisica?

Citiamo di nuovo Chiara: “La matematica va a fondo nella definizione della verità. La verità non si possiede mai da soli. O tutti siamo in grado, date le condizioni al contorno e l’insieme di definizione, di giungere al medesimo risultato, o posso gridare forte quanto voglio di possedere la verità, ma griderò invano. La matematica insegna che le verità sono partecipate”

E poco dopo scrive: “Mi pare un esempio convincente sul perché la verità (la soluzione di una equazione) dipenda dal contesto. E aggiungo che le verità umane somigliano alle verità matematiche. Sono tutte assolute, e tutte transeunti, dipendono dall’insieme in cui vengono enunciate, dal contesto.”

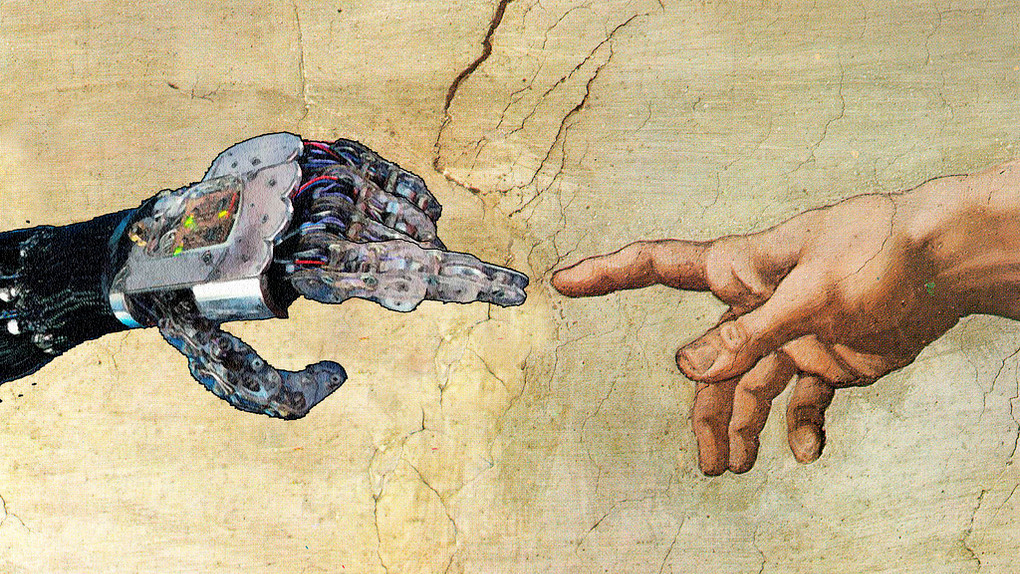

Immagini fortemente allusive più che direttamente informative e un po’ apodittiche. Cosa c’entrano con la “comunicazione” della scienza? E perché poi non basta avere testi chiari che raccontino pezzi di scienza in modo semplice e comprensibile da (quasi) tutti? Certo che qualcosa si perde, forse molto.

Ma se vogliamo divulgare un argomento difficile è ovvio che non dovremmo creare problemi al lettore. Fornirgli libri senza problemi? Quelli non mi sono mai piaciuti.

I libri hanno una loro vita propria, una loro complessa autonomia. Ma non quelli senza problemi. Quelli forgiati nel calore di un nostro profondo coinvolgimento. Quando vi si intersecano argomenti cruciali, appare lo sforzo di individuare collegamenti non intravisti prima, la speranza che le nostre argomentazioni possano contribuire a impostare bene i problemi, a vederli nella giusta prospettiva. E i libri scritti così il coinvolgimento lo trasmettono al lettore con un effetto dirompente che essi possono avere nella società e anche nella nostra stessa vita. Non a caso il Tractatus di Spinoza è stato definito un libro forgiato all’inferno. Cerco di andare avanti con le mie argomentazioni ma non ci riesco più. Capisco che ciò che mi blocca è proprio il fatto che non mi viene in mente l’autore di questa definizione. E allora mi fermo. Voglio, devo trovarlo. Mentre sfoglio volumi presi a caso dal disordine dei miei libri alla ricerca di chi aveva usato quella frase e compulso le lunghe e dotte bibliografie stampate alla fine di vari volumi mi lamento per questo eccesso di erudizione. E adesso a bloccarmi è un’immagine. I titoli dotti che sto scorrendo si materializzano e mi rimproverano. Ecco, mi dicono, e noi saremmo inutili? Che ci stiamo a fare allora? E’ proprio questo che tu sopra intendevi a proposito della comunicazione efficace? E tu la stai facendo? Te la prendi con noi perché siamo troppo eruditi?

Touché! Ecco, no. Non intendevo questo. E credo che non serva cercare di spiegare cosa intendevo. Mi chiedo, invece, come possa essere venuta fuori questa immagine. D’accordo che la mente è in grado di produrre cose, letteralmente, inimmaginabili, come raccontava Alexandra David-Néel. Nel corso di un viaggio in Tibet, in altra epoca, quando questo Paese era ancora – sia socialmente sia geograficamente – come ai tempi di Marpa e Milarepa, la sua mente aveva creato una specie di lama (non ricordo il nome esatto di questa materializzazione) che l’accompagnò per un bel tratto e di cui non riuscì a liberarsi facilmente come avrebbe voluto e come ci saremmo aspettati, visto che era un prodotto della sua mente. Ma non solo io non sono Alessandra David-Neel e non mi trovo nel Tibet di quel tempo, a quelle altitudini e connesse mancanze di ossigeno.

Sospetto ci sia dell’altro. Ho l’impressione che stia, inconsciamente, facendomi un gioco trasformando in immagini qualcosa che ho letto. La potenza dei libri! Sulle interpretazioni buddiste tibetane non sono in grado di dire nulla – posso solo essere sospettoso – ma c’è un’interpretazione, per analogia (con tutti problemi che le analogie comportano), che possiamo dare a questo episodio e che a me almeno interessa molto. Quando noi pensiamo e creiamo qualcosa (anche se non è un lama, anzi un “tulpa”, ho ricordato adesso il nome esatto) questo ha una sua complessità e una dinamica interna che non sempre si accorda con le nostre assunzioni concettuali implicite e con alcune delle cose che esplicitamente credevamo fino a un momento prima. Questa ricchezza e complessità è fondamentale.

Se non avviene questo, allora stiamo parlando di banalità. E se emergono contraddizioni, che siano benvenute. Dovremo fare i conti con esse.

Ma come mi era venuta in mente l’immagine dei testi eruditi che, col sopracciglio alzato, mi rimproveravano? Adesso ci sono. E’ l’elaborazione mentale di un passo di Croce. Ci riferisce che una volta le Muse si arrabbiarono tanto e apparirono “in sogno in un postribolo accusandolo di avervele lui collocate quando si era proposto di divulgarle”. Per evitare che venga a me in sogno Croce a rimproverarmi, devo chiarire che le Muse non apparvero in sogno a lui. Riferisce che, secondo un antico aneddoto greco, questo accadde a un “filosofo che voleva <<divulgarle>>”. (Discorsi di varia filosofia II, pagg. 129-30).. In ogni caso, comunque, le Muse sono contro la divulgazione. Ma non sono solo loro a ritenerla disdicevole.

In quel guazzabuglio di scritti vari pubblicato sotto il nome di “Diario in pubblico” (Bompiani, 2016), Elio Vittorini ci dice che “La maniera in cui Steinbeck può filar via centinaia e centinaia di pagine non appena si applichi a descrivere, tralasciato ogni sforzo fantastico, le vicende più ovvie della lotta sociale in America, ha sempre indicato (…) che le sue vere capacità sono di natura secondaria: letteraria anziché poetica, dimostrativa anziché esplorativa, divulgativa anziché creativa”. Per essere veramente efficaci non dobbiamo essere “divulgativi” ma creativi.

Non sto dicendo che Vittorini abbia ragione nel suo giudizio critico su Steinbeck ma che abbia ragione nel sostenere che con le cose ovvie non si va da nessuna parte. E ‘divulgare’ non è una cosa troppo profonda.

Dietro “divulgare” c’è l’idea di dover in qualche modo “ridimensionare” per rendere fruibile dal ‘volgo’ o da un bambino.

Dovremmo, invece, imparare a comunicare, dando notizia anche di quello che – a un certo livello di semplificazione – non si può trasmettere. Trattare l’interlocutore da adulto e da cittadino.

E, adesso, senza alcun bisogno di scavare oltre nella mia biblioteca, appare in mente l’autore della frase che cercavo.

Esperienza che tutti abbiamo avuto quando cerchiamo di ricordare qualcosa che si rifiuta di emergere. E’ il titolo di un libro di Steven Nadler (Einaudi). Il ricordo mi balza in mente associato all’immagine della copertina con il volto del nostro Baruch parzialmente coperto da una pagina strappata con macchie giallastre (umidità o tracce di bruciature?). E il titolo non se l’è inventato Nadler ma lo ha copiato da un giudizio sulfureo, è il caso dire, di un contemporaneo di Spinoza. Un libro importante, il suo, per come sottolinea il ruolo cruciale di un altro libro. Ma, per il modo in cui lui è apparso qui, ci fornisce anche un’altra lezione, utile per la comunicazione. Mai forzare. Si generano blocchi mentali, si consolida un rifiuto solo potenziale, si cristallizza. Suggerire, invece, indurre a considerare le esperienze altrui. Proprio la differenza che potremmo stabilire tra divulgare e comunicare.

E torniamo a Chiara Valerio che, in fondo, proprio questo sta facendo (a modo suo, naturalmente). Avevo dimenticato quest’altra sua affermazione: “La matematica non è la scienza degli oggetti ma della relazione tra gli oggetti così come la grammatica è la scienza delle relazioni tra le parole”. Una chiave per introdurre in maniera gentile la matematica a chi se ne sente distante?

Il testo completo può essere scaricato da qui